A.海岸工学は、海岸に関わる様々な事象を研究する学問です。波や流れ、それによる砂浜の変形を予測し、海岸を保全し防護することや、高波や高潮、津波から海岸背後の地域を守ることが目的です。また、最近では環境保全も重要なテーマとなっており、そのための技術開発、港や海岸構造物の設計に必要な波の力の推定など、様々な研究に取り組んでいます。

A.単純に海が好きだったからです。私は茅ヶ崎の出身で、途中、横須賀に3年間住んだ後、再び茅ヶ崎に戻り、ずっと海の近くで暮らしていました。また、もともと建築や土木、構造物に興味があり、工学的な学問が好きでした。その中でもミクロなものより大きなものに惹かれ、土木工学や建築に関心を持ち、そこから海岸工学の道に進むことになりました。

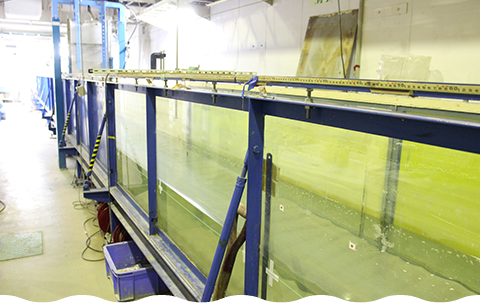

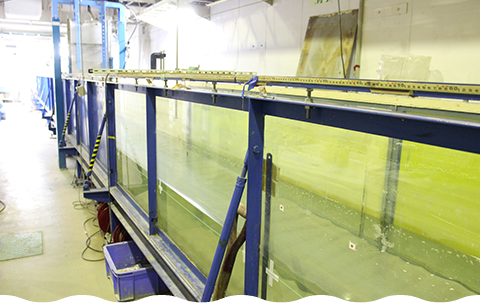

A.海岸は海洋とは異なり水深が浅く、波や流れ、地形がダイナミックに変化します。私の研究では、この浅い部分での波や流れ、地形の変化がどのように起こるのか、また津波や高潮、高波がどのように伝播して氾濫を引き起こすのか、それらのメカニズムを解明することに焦点を当て、これらの現象を予測・再現できるモデルの構築にも取り組んでいます。また、特に大規模な海岸災害の調査では、あまり経験したことのない現象が見られることも多く、その物理的なメカニズムを把握することを目指しています。そのために、調査を通じてデータを収集し、現象を実験や数値計算で再現することにより、そのメカニズムを把握して軽減策を考えます。最近では、現地の記録動画を活用することで、今まで見ることができなかった現象も観察できるようになり、研究にとても役立っています。

A.沖ノ鳥島や南鳥島は、海岸工学の分野において非常に重要な存在です。海岸工学の重要なテーマの一つは海岸の保全であり、その中でも国境離島の保全は極めて重要だと思っています。離島には大きな波が来襲し、浜をつくる砂や礫の供給量にも限りがあるため、その保全が難しく、いかに守っていくかが大切です。最近では、沖ノ鳥島や南鳥島を含む離島の保全に関わる研究に取り組みたいという学生も多く、それだけ関心が高いテーマであると感じています。これらの離島の保全に関わる研究は、海外の島嶼も含めた将来的な海岸保全技術の向上にも寄与するものと期待されます。

>>茅根先生のインタビューはこちらをご覧ください。

A.私がこの研究に参加することになった経緯は、茅根先生と以前からサンゴ礁海岸の保全に関する研究に取り組んでいたこともあり、沖ノ鳥島や南鳥島はその重要な対象地点であると考えているからです。沖ノ鳥島は、海面上昇とそれによる海岸侵食により島の消失・水没が危惧されており、茅根先生は造礁力の高いサンゴを育て、海岸の保全や防護に精力的に取り組んでおられます。そしてその効果を適切に評価するためには、サンゴ礁の保全・修復や、それによるサンゴ砂礫の供給による海岸防護機能の向上への効果を推定する工学的なアプローチも重要となり、私がその部分を担当をさせてもらうことになりました。

A.お互いの専門知識を活かして調査を分担しています。茅根先生はサンゴの育成に関する研究を担当され、サンゴをどのように育てるか、育ったサンゴがどれくらい成長するか、またその成長が海面上昇に対してどれほど効果的かを評価しています。

私は、茅根先生から提供されるデータや知見をもとに、サンゴの成長が海岸防護の観点からどれだけ効果があるかを工学的に分析し、防護策の設計や実施に反映させる役割を担っています。

A.1月に沖ノ鳥島に行ったのですが、事前に「部屋から出られなくなるよ」「ずっとバケツを抱えて寝込むよ」などと脅されていました(笑)。実際はそこまでではなかったのですが、それでも大変でした。一方で、船内で過ごす時間が長く、途中でインターネットが繋がらなくなるため、かえって集中的に自分の時間を持つこともできました。このように普段の雑務から解放され、自分のペースで過ごすことができたのは良い経験でした。

A.5日間ほど滞在しましたが、行く前に資料などで見せてもらっていた写真と比べて、大きなギャップは感じませんでした。それでも、礁内では想像していた以上にサンゴやサンゴ片による砂礫が豊富にあり、非常に興味深かったです。私は海岸工学を専門としているので、サンゴが砂などを供給し、波や流れをうまく制御することで、沖ノ鳥島の周りに砂礫が集まって堆積し、やがて自然に島が形成され保全されることを夢見ています。その意味でも、小島周辺にも砂や礫が豊富にある様子を見ることができて、大いにその可能性を感じました。

A.東京の海といえば多くの方が東京湾を思い浮かべるかと思いますが、外洋に出るとその風景や波の状況は全く異なります。日本の領海は私たちの生活において非常に重要な役割を果たしており、沖ノ鳥島と南鳥島もその一部です。海岸工学の進展により、難しい環境下でも、生物多様性の維持や水質改善、自然環境の保全が推進されています。また、様々な技術により、今まで取れていなかったデータを収集できるようになってきていますので、ますます海岸を保全することの価値を多面的に評価できるようになると良いと思っています。