A.基本的に海からサンプルを採ってきて、化学分析とか生物の遺伝子解析などをするので、自分で調査船に乗って航海に出ています。JAMSTECには、船を動かす人と、船に積んでいる無人探査機、つまりロボットなどを動かす人が専門別にいて協力をしています。私は研究者として、例えば「この現象はこういう風にサンプルを採ってほしい」というリクエストをします。海底の泥だと、深さごとに環境が違うので、できるだけ環境を乱さないように採ってほしいわけです。採ってもらったサンプルを研究者側で船上や陸上で色々な分析にかけてデータにする、という感じで研究が進んでいきます。また「こういう研究のために船を使いたい」という航海の提案書を書くのも、研究者としてやっている仕事の一つです。

A.取り組みたい研究テーマごとに専門家がいますから、それぞれのテーマの専門家に声をかけて、10人とか20人とかでチームを作って「じゃあ船に乗って行きましょう」というスタイルで研究をしています。

A.はい。皆さんご存じかもしれないですが「しんかい6500」という有人潜水船があって、この潜水船に乗って潜りサンプルを採ることもあります。有人潜水船は一隻しかないので、乗れる機会は多くないですね。でも「しんかい6500」と同じようなことができるロボット、無人探査機があって、海上の船からケーブルに付いた無人探査機を降ろして操縦し、サンプルを採ってもらいます。海面にいる船でカメラを見ながら、何千メートルも下の深海にいる探査機を動かして、物をつかんだり水を吸ったりなどの作業をします。ただ、そういった作業ができる探査機の数も限られています。もっと古典的な方法で、ペットボトルみたいな筒を船の上から水深5,000mとか10,000mとかまで降ろしていって、電気信号を送るとプラスチックボトルが閉じて、その深さで水が採取できるというアナログな装置も使用します。いろんな技術を駆使しながら、とにかくモノ(サンプル)を持って帰ってきて分析する、ということをやっています。

A.それは船のサイズによります。船に積載できる水や燃料などの制約があって、補給するまで、つまり港から港までの航海で短いものだと1週間ぐらいです。JAMSTECでは2週間~4週間が多いです。

A.沖ノ鳥島に行ったのは2006(平成18)年です。もともと東京大学の所属で、いまはJAMSTECが運航している「白鳳丸」という船があります。2006(平成18)年に調査航海でその「白凰丸」に乗って沖ノ鳥島に行きました。沖ノ鳥島はご存じのとおり、環礁になっていて「白鳳丸」のような大きい調査船は近づけないので、「白鳳丸」で近くまで行って、そこからボートを下ろしてそのボートで沖ノ鳥島にアプローチして調査をしました。そのときは沖ノ鳥島のサンゴ礁の調査をしました。

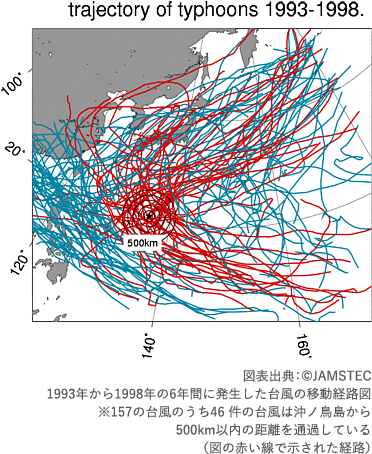

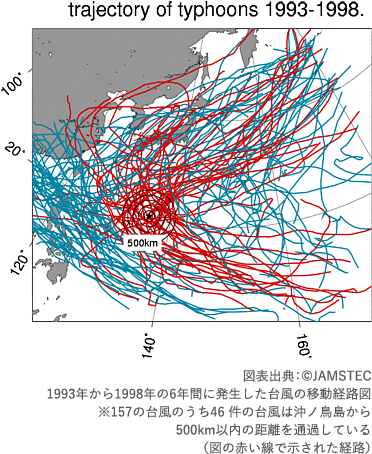

「古環境復元」と言いますが、サンゴの骨格には昔の環境がどんなものであったかが記録されていて、採取したサンゴを細かく調べていくと昔の環境がわかる、という研究をしているグループがあります。珊瑚礁は、普通、島の周りにありますね。島に雨が降ると、島の土壌を通り川になって海に流れるので、サンゴ礁も、その川の流れに少なからず影響を受けます。ですが、沖ノ鳥島は植物もないし土壌もない。もちろん川もないので、そういう影響が一切ありません。それでも、台風のようにまとめて多くの雨が降ると、沖ノ鳥島周辺の海水が少しだけ淡水化します。だから、台風が通ったときだけ、サンゴ礁に記録されている環境の情報が変わります。沖ノ鳥島で採取したサンゴの骨格を細かく調べると、一瞬台風が通った時期とか、何十年前の何月ごろに大きい台風が通ったかもしれないとか、そういった情報がクリアに見ることができるのではないかという研究で沖ノ鳥島に行っていたのが15年前です。

A.例えば沖縄本島のサンゴ礁と比べると生物は少ないです。陸から来る栄養が少ないのと、そもそも栄養の少ない海水が周りに漂っているので、生物の量は少なかったです。

A.環境アセスメントは、すでに今できる技術を使わないとアセスメントにならないのですが、一方で、まったく新しい技術を導入してもっと深海のことをよく知りたいという気持ちも根底にあります。たとえば、ここ2年ぐらい取り組んでいるのが、海の音の研究です。僕たちは陸上にいると、例えば横須賀からでも富士山が見えますが、富士山に向かって「あー」と叫んでも絶対音は届かないですよね。ですが、海の中ではその光と音の届き方が逆です。強い照明を使っても光だと20mぐらいしか届かないのですが、水中では音はとても伝わり、数キロ先まで平気で届きます。この性質を利用すると、例えば「江戸っ子1号」で照明を焚いてもカメラでは10mぐらい先しか見えないのですが、同じ「江戸っ子1号」で精密に音を録音すると、周辺10㎞とか100㎞とかの範囲で何が起こっているかということが捉えられるのではないかと考えています。

A.まさに音波です。音波は水をとてもよく通るので、音波を利用して生態系にどんなことが起こっているか割り出せるのではないかと思います。例えば、ゴソゴソという音が近づいてきて、また離れたら、こういう生き物がいたのではないかとか、あるいは南鳥島の周辺でずっと音を取っておいて、海底資源を開発した後にもう一回音を取ると音の種類が変わっているかもしれない。すると「開発する前にはいたこういう生物がいなくなったから、この音がなくなったのではないか」とか、「開発する前にはしなかった音がするようになったから、こういう生物が入ってきて新しく生息し始めたのではないか」とか、そういう音を導入した研究をしようと思っています。