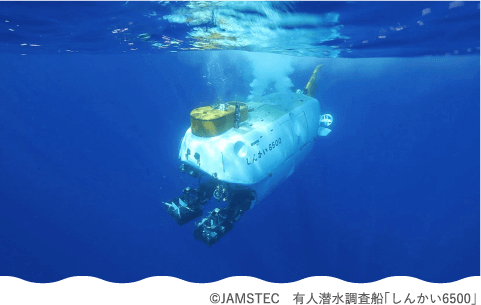

A.JAMSTEC(海洋研究開発機構)は、1971(昭和46)年に「海洋科学技術センター」として誕生し、今年の10月1日に創立50周年を迎えました。多くの人にとって「ジャムステック(JAMSTEC)」という名前よりも、有人潜水調査船「しんかい6500」やスーパーコンピュータの「地球シミュレータ」、地球深部探査船「ちきゅう」といった名前の方が、なじみがあるかもしれません。JAMSTECは海洋科学技術の総合的な研究機関として位置づけられ、現在も調査船など船舶7船を運航している「海の研究所」と言えます。

「海の研究所」ではありますが、対象は単に「海」にとどまりません。「海」は地球の表面の7割を占めていて、「海」を通じて「地球」を理解する、そして「地球」を特徴づけている「生命」について理解するという目標を「長期ビジョン」として掲げています(JAMSTEC公式HP参照https://www.jamstec.go.jp/j/about/vision/ )このように、JAMSTECの研究は分野横断的・学際的で、様々な専門の研究者が研究を行なっています。

部門としては大きく分けて、いわゆる地球環境問題と、地震火山を中心に扱うところと、海底資源のような海の物を利用して人類に役立てようという3つを、基本的な柱として研究をやっています。私自身は、あまりそういう区分は気にせず、全部に関わっているような状態です。

A.今年の10月1日から地球環境部門ですが、ついこの間まで超先鋭研究開発部門というところに在籍していました。その3年くらい前まで海底資源センターというところにもいました。

A.2009(平成21)年の4月です。

A.メタンや水素ガス等の気体、ガスの研究です。水に溶けているガスなのですが、これは深海の微生物のエサであったり排泄物であったりするので、そのガスを調べると生物がどういう風に暮らしているかがわかります。これを利用して、深海の極限環境、海底温泉が湧いているような所の生物の研究をしていました。そうすると生物そのものの研究もするのですが、「そもそもどうして海底から水素とかメタンが出てくるのか?」という疑問も浮かびます。それは火山活動や地震によって、地球の中から海に水素やメタンが放出されるのが理由なのですが、その知識を得ようと考えて地震・火山のことも研究しました。また、一部の海底資源ができる過程では地震や火山が関わってくるので、水素やメタンを調べるとどこに資源があるか分かるという話にもつながります。私自身の狭い意味での専門は水に溶けているガスというものですが、これに関係するものということで、JAMSTECでプロジェクトが始まる度に色々とちょっとずつ関わってきました。

A.南鳥島と沖ノ鳥島、両方です。

A.南鳥島そのものにまだ上陸できていませんが、その周辺の海域に海底資源があることがわかっていて、わりと何度も足しげく行っています。最近だと2018(平成30)年、2020(令和2)年です。

A.位置的には南鳥島をさらに越えて行っています。JAMSTECの調査船では、まだ南鳥島に着岸できていません。南鳥島の沖合の調査をするのに、調査ポイントまで横須賀の港から出て到達するまで4日間かかります。ただ船が走っているだけで、研究は何もできないです。4日間走って南鳥島の周辺で調査をして、2週間ぐらいいて、また4日間何もできないままただひたすら走って横須賀に帰るということをしています。

A.南鳥島沖の海底には資源があるとわかっている場所なので、私の目的は環境影響評価になります。これは「もしその海底資源を採取する事業が始まったときに、そこに暮らす生物などにどういう影響があるのだろう」というのを事前に評価する、いわゆる環境アセスメントのための調査です。単純に環境アセスメントというと、目に見えるナマコとか、飛び跳ねている小さなエビとかが死んでしまうといったことは簡単に想像できると思います。ですが、海水や海底にはもっと小さい単細胞の原核微生物など、顕微鏡でないと目に見えないような微生物もいます。その海底を掘り起こして海底下の資源をとるので、掘り起こしているときに海底の泥が舞い上がって広がってしまうと、海底の中だけでなく海水に住んでいる魚やプランクトンに、その濁りが影響を与えてしまうのではないか、ということも考えています。微生物にどういう影響があるかを考えるには、この舞い上がった濁りがどの方向にどれぐらいの速さで流れるのかといったことも調べなければいけないです。さらに船の上まで海底資源を揚げて回収するわけですが、そうすると船から一部が落ちてしまうので、海の表面にも影響があるのではないか。そういったことを全部含めて、パッケージとして環境アセスメントをするというような仕事をしています。

A.一般論として海底資源というと大きくは石油や天然ガスといったエネルギーの資源と、金、銀、レアアースといった元素の資源です。南鳥島の方はいわゆるレアアース元素がたくさんある泥状の堆積物の資源があるということが知られていて、それが今はターゲットになっています。

A.はい。例えばどれくらいの資源量が存在しているかを把握する研究は進んでいます。この南鳥島を中心としたEEZ(排他的経済水域)の中に、何トン分のレアアースがあるから、これ全部取れば日本で使う何十年分何百年分という量を調べる研究があります。あとはその品質を調べる研究です。とても濃くレアアースが濃縮していると、その後の処理がしやすく経済的にも採算が取れやすいです。なので、量や質の意味で良いレアアース資源がどこに集積しているかという調査が進められていて、それとは別にレアアースを掘り起こすための技術の開発が進められています。

A.どの深海にもいるような生物で、たとえばナマコや魚のような生き物がいます。またヨコエビという真っ白なエビなどがいます。私たちの調査では、日本の町工場の人たちがみんなで頑張って作った「江戸っ子1号」という調査機器を利用しています。機体に餌として魚、例えばサンマをくくりつけて海底に置いておきます。海底の様子をずっと「江戸っ子1号」のカメラで見ていると、その魚を食べにやってくる生物の様子がわかります。そういう調査もしています。

A.映像で見るだけなので、形態として知られているナントカの仲間でしょうといった予想はつけられます。ですが、捕まえてきて遺伝子解析でどういう生き物だったかということを決めないと、確かなことは言えないです。対象が魚の場合だと「この胸びれがここに生えていて、背びれがここにあって、だから○○という仲間でしょう」といったところまでは映像で調べる感じです。

A.南鳥島は日本の島で、唯一太平洋プレートに乗っている島です。本州と乗っているプレートが違うというのはよく知られていることですが、1億年前のプレートの上にあるからこそ、周りの深海は他の日本の島の周りと全然違います。資源があることもそうですが、おそらく海底に住んでいる生物も全く違うと思われていました。太平洋プレートに乗っているということは、日本近海の海底よりも、アメリカの近く、ハワイの沖合とかの海底の生物と似ているのかもしれなかった。東京都は狭いところで均一の都市みたいなイメージですが、南鳥島はおそらく日本の全ての島の中で唯一の特徴がある島です。東京都であって東京都ではないような特色、そこはとても面白いです。南鳥島の岸壁が整備されてみんなが簡単に通えるようになると、すごく色々なポテンシャルがあるのではないかと思っています。