A.九州大学大学院比較社会文化研究科を単位取得退学後、長崎歴史文化博物館の研究員として勤務しました。その後、県立長崎シーボルト大学(現 長崎県立大学)での勤務を経て、現在は長崎県立大学教授を務めております。大学では日本史に関連する科目を中心に担当し、県立大学という立場を活かして長崎の歴史や文化に関する講義も行っています。

A.出身地の長崎県佐世保市は、明治時代に軍港として発展した町であり、私の先祖も海軍に関わっておりました。こうした背景から自然と海軍に関心を持つようになり、さらにさかのぼって江戸時代の海防政策に興味を深め、研究に取り組むようになりました。具体的には、一般に「鎖国」と呼ばれる時代に海防体制がどのように維持されていたのか、といった点に関心を持っています。

A.現在取り組んでいる研究は2つあります。1つは、海外の情報がどのようなルートで日本に伝わり、それぞれのルートによって情報の内容や質にどのような違いが見られたのか、さらにそれらの情報が幕府の対外政策にどのような影響を及ぼしたのかを検討しています。例えば、対馬・長崎・薩摩などを経由して伝わった中国大陸の情勢(太平天国の戦況)に関する情報においては、伝達の時差や内容の相違が確認され、情報の流通経路と政策判断との関係を考察する手がかりとなっています。

もう1つは、江戸時代の長崎に着目し、当時この地に西国の大名屋敷が設けられていたことに注目して、長崎が単なる貿易港にとどまらず政治的機能を有する場であった可能性を探っています。長崎は一般に「貿易都市」としてのイメージが強いですが、政治都市としての側面を明らかにすることで、江戸幕府の対外政策や地域支配の再評価につなげたいと考えています。

A.嶋谷市左衛門は、海外渡航の経験を持ち、水戸徳川家に航海術などを伝えた人物です。このことからも、航海に関する高度な知識と豊富な実践経験を兼ね備えた優れた船頭であったことは明らかです。また、小笠原諸島巡検は幕府の命を受けて行われた事業であり、彼がその任を担ったことからも、幕府から厚い信頼を寄せられていたことが伺えます。さらに、多くの船乗りをまとめあげて任務を遂行し確かな成果を上げた点からも、彼には高い統率力と実行力があったと考えられます。

A.寛文9年(1669)年末、紀州で蜜柑を積んで江戸へ向かっていた船が、安乗浦を出航後に遭難しました。約70日間漂流した末に漂着した無人島が、現在の母島であったと考えられています。その後、乗組員たちはおよそ50日間島に滞在し、父島・聟島、さらに八丈島を経由して帰還しました。この出来事は幕府に報告され、八丈島の先に無人島が存在することが知られる契機となりました。その数年後の延宝2年(1674)、幕府の勘定頭から内々に、長崎代官を務めた末次平蔵に対し、八丈島付近に「人無島」があるとの情報の真偽を確かめるよう命が下されました。調査には船頭・嶋谷市左衛門と上乗(積荷の管理者)・中尾庄右衛門があたりました。 なお、島の確認以外にどのような目的があったのか、あるいはなぜこの時期に派遣が行われたのかについて、現存する資料からは明らかではありません。

A.巡検に使用された船について、史料には「唐船造之御船」と記されています。これは、当時長崎に来航していた唐船(中国船)を模して建造された船でした。一隻目は寛文10年(1670)、二隻目は寛文12年(1672)または寛文13年(1673)に建造されたとされています。しかし、一隻目は寛文13年に志摩国畔乗浦(現在の三重県沖)で破損してしまったため、小笠原諸島の巡検には二隻目の船が使用されました。一隻目については、船体の色彩が確認できる史料も残されていますが、二隻目については詳細が不明です。ただし、二隻目の建造に際しては、幕府が一隻目の運用経験を活かすよう命じており、性能面での改良が加えられたと考えられます。

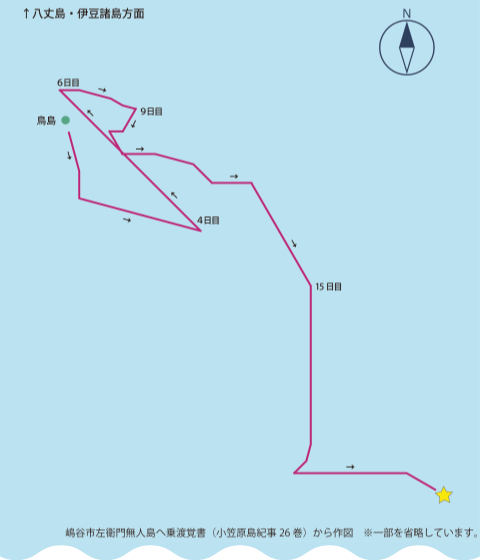

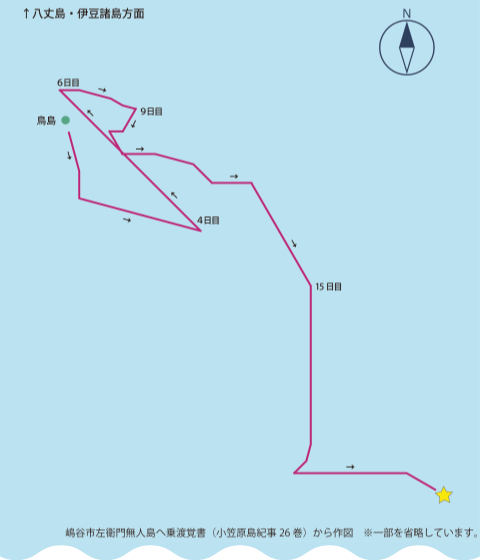

A.嶋谷市左衛門たちは、延宝2年(1674)に一度出航しましたが、おそらく天候不順のため帰帆しています。翌年の閏4月5日、下田を再び出発し2日後には八丈島に到達、さらにその4日後には「おが島」(現在の青ヶ島)を通過しました。出発から約1週間後の閏4月11日朝には、八丈島から約380km離れた地点に達しています。しかし、その後の航海は風にあおられるなどして困難を極めました。当初は南を目指していたものの、風に流されて北西方向へと進路を逸れ東に修正したのち、再び南東へと針路を取ります。夜になって方角を変えている記録が散見されることから、星を頼りに針路を調整しながら島影を探して航行が続けられていたと推測されます。 そして、閏4月29日朝、ついに島影を発見しました。辰の方角(東南東)へおよそ25里(約64km)進んだところで島(父島)を視認するに至ります。

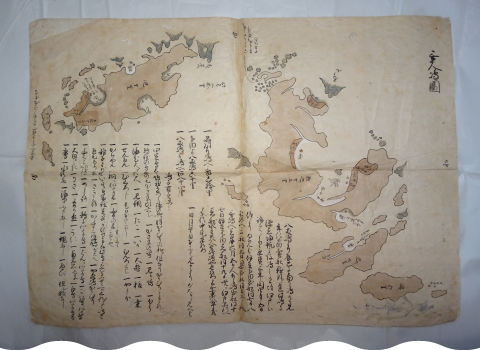

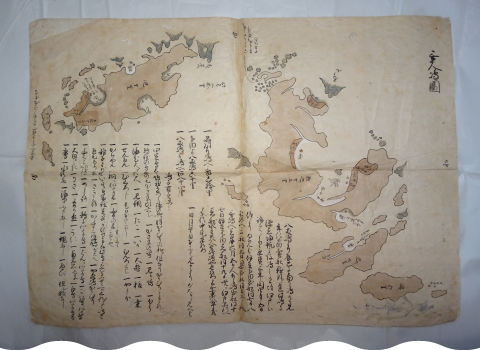

A.5月1日以降、一行は島に上陸し、船に積載していた切組(解体式の木材)で小船を組み立て、それを用いて島の周囲を航行し海上からの調査も行いました。さらに、南方にもう一つの大きな島(母島)があることを新たに発見し、陸上および海中の調査(海の深さや海藻の分布状況など)を実施しています。 嶋谷市左衛門らの訪島時に作成されたと考えられる絵図には、島の大きさや海深といった地勢が詳細に記録されており、浜辺や岩礁の位置なども精密に描写されています。また、島に自生する植物・動物・鉱物類についても調査が行われ、一部は採取され本土へ持ち帰られました。

A.小笠原貞頼の子孫を自称する小笠原貞任が、無人島を発見したとされる先祖・小笠原貞頼の偉業を継ぐため、渡島を希望して幕府に願い出ました。願いは一度認められましたが、のちにこの主張が捏造であることが明らかとなり、貞任は重追放の処分を受けました。このことから、小笠原貞頼は実在しなかったと考えられており、実際に無人島の調査を行った嶋谷市左衛門とはまったく関係がないことが分かります。 なお、貞任は自身の主張の根拠として、著者不明の『巽無人島記』を提出しましたが、その中には「小笠原島」という名称の名付けの記載も含まれていました。内容が捏造であることが判明したにもかかわらず、この言説は後に広まりを見せ、「小笠原島」などの地名は現在まで定着する結果となりました。

A.幕府は「唐船造之御船」(2隻目)を「人無島」へ派遣することを決定し、病を患っていたにもかかわらず、嶋谷市左衛門を再び船頭に任命しました。これは、幕府が彼に対して絶大な信頼を寄せていたことの証といえるでしょう。そして、この困難な航海が成功裏に終わったことを踏まえると、嶋谷の豊富な航海経験と優れた操船能力、さらにそれを支えた水主たちの存在は、単に「人無島」(小笠原諸島)巡見を成功させただけではなく、当時の日本における航海技術・船舶技術・人材運用の総合的な成果の結晶と位置づけることができます。その意味で、この巡検は、造船技術や人材の面で貢献した長崎の力を示す具体的な事例ともいえるでしょう。 また、別の視点から見れば、幕府にとっての最大の意義は、八丈島以南に、これまで知られていなかった島嶼の存在を確認できたこと、そして、嶋谷たちが持ち帰った未知の物を通じて、新たな自然・地理・物産に関する知見を得られた点にあったと考えられます。

A.嶋谷市左衛門による小笠原諸島巡検が長らく歴史的評価の対象とならなかった背景には、江戸時代の地政学的関心および情報統制の在り方が大きく関与していたと考えられます。 当時、江戸幕府の対外政策は朝鮮、中国(清)、琉球、オランダなどとの限定的な関係に収斂しており、その中で対馬・長崎・薩摩といったところを通じた対外情報の把握と管理が重視されていました。こうした政策環境において、黒潮を越えた南方海域、特に太平洋の島嶼部は、航路の困難さに加えて経済的・軍事的利害の対象になり得ず、恒常的な統治・利用を想定した領域とはならなかったと考えます。 また、江戸時代における地理情報は、幕府により厳格に管理されており、公開される機会も限られていたため、嶋谷の巡検に関する知識自体が歴史的記憶として社会に共有されにくかったという情報統制的側面も指摘できるかもしれません。ただし、長崎においては、18世紀前半成立で長崎に所縁のある儒学・天文歴学・医学などで活躍した人物147名の事績を記した『長崎先民傳』に嶋谷市左衛門の名もある。長崎では嶋谷の功績は語り継がれてきたのです。

A.史料を読み解く中で、これまで知られていなかった事実に出会えた瞬間に大きなやりがいを感じます。また、それぞれの史料が示す断片的な情報同士が結びつき、点と点が線となってつながり、やがて一つの歴史像が浮かび上がってきます。そうした過程を経て、新たな解釈や視点を提示できたときに歴史研究の醍醐味を強く実感します。 今回の仕事に関連していえば、長崎県島原市の本光寺で史料調査を行った際、たまたま「無人島図」を撮影しました。後日、その島がどこを描いたものかを確認したところ、実は小笠原諸島の地図であることが判明しました。さらに、既に知られている絵図とは情報量が異なっており、未紹介の絵図であると判明した際は大きな驚きとともに、研究者としての興奮を覚えました。

A.東京都に属する小笠原諸島は、世界自然遺産としてのイメージが強いかもしれませんが、実は歴史的にも非常に興味深い場所です。例えば、ペリーやジョン万次郎といった、誰もが一度は耳にしたことのある歴史上の人物がこの地を訪れています。また、幕末史に関心のある方ならご存知かもしれませんが、あの咸臨丸も小笠原に寄港しています。 小笠原諸島の地に息づく歴史を感じに、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。豊かな自然に触れるだけでなく、そうした歴史にもぜひ目を向けていただきたいと思います。