Q.環境創造研究所では、どのようなご研究をされていますか。

Q.環境創造研究所では、どのようなご研究をされていますか。

A.当社は社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタントです。環境創造研究所は、当社の生物・化学分野の調査研究に関わる技術開発の中核を担う研究所として、1992(平成4)年に静岡県大井川町(現 焼津市)に開設されました。当研究所の特長として、駿河湾海水と大井川伏流地下水を潤沢に利用できる飼育・実験施設が挙げられます。この特徴を活用し、各種生物実験、環境リスク解析・評価に向けた技術開発、環境負荷の低減につながる新たな技術や装置開発、実用化などに積極的に取り組んでいます。近年、地球温暖化、残留性有機汚染物質(POPs)、水銀など、地球的規模で取り組むべき環境問題に直面していますが、当社では環境中に放出された有害化学物質の生態系やヒトへの健康影響などの課題に対し、「生態系・生物多様性」、「環境化学分析」及び「環境リスク」の各分野が有機的に連携しながら調査研究、技術開発を推進しています。創立70周年事業として新たな時代の社会ニーズに対応すべく、生命科学分野における技術開発の中核拠点として、「応用生命科学研究センター」を2023(令和5)年春に環境創造研究所内に建設しました。同センターでは、環境DNA解析技術の高度化やmicroRNAをはじめとする新たな遺伝子解析技術の社会実装、ヒトの健康に関わる化学物質のリスク評価に重点的に取り組み、生命科学分野における新規事業の創出と新市場の開拓を進めています。

A.当研究所では、部署ごとに異なる取組を行っています。例えば、環境生物部門では主に国土交通省や環境省から依頼を受けた公共事業の工事や国勢調査などの生物分析を担当しています。最近では、国が進める海洋開発プロジェクトにも関わり、経済産業省や関連独立行政法人からの環境調査業務を行っています。一方、環境化学部門では環境省が取り組んでいる、エコチル調査という「妊娠中の母親の生体試料を収集し、化学物質が子供の成長と健康に与える影響」についての調査を10年以上前から行っています。この調査では、母親がどのように身の回りの化学物質に晒され、生まれてくる子供にどのような影響が及ぶのかを10万人規模で調査しており、例えば血液や尿などの分析を担当しています。これらの取り組みを通じ、環境保全や人の健康に関する研究が行われており、それぞれの技術部門が異なる分野で社会に貢献しています。

A.当研究所は、「生態系・生物多様性」、「環境化学分析」及び「環境リスク」の各分野について、各専門の技術者が調査研究、技術開発を担当しています。特に「生態系・生物多様性」分野では、各事業活動に伴う環境影響評価に貢献するため、水生生物の種査定と定量、生物実験、現地生態系調査などを行っています。また、近年では遺伝子解析技術を用いた調査研究にも力を入れています。沖ノ鳥島調査の調査・解析手法として取り入れた環境DNA分析は、水域環境中に生息する多様な海洋生物を効率的かつ網羅的に把握できる技術です。また、海洋保護区の設定や将来の海洋資源開発に係る環境影響評価においても、深海生態系の把握に役立てています。環境DNA分析と併せ、AUV(自立型無人潜水機)での観測、撮影記録された高解像度の海底映像を用いて、環境研究や生態系保護活動に取り組んでいます。

A.環境DNAとは、水中や土壌中、空気中といった環境中に存在する生物由来のDNAを指します。環境DNA分析では、調査地で採取した水や土壌といったサンプルに含まれるDNAを検出し、DNAデータベースの配列と比較することで、調査地に生息する生物種を推定したり、特定のDNA配列の検出量を比較することで調査対象種における調査地間の相対的な生物量を比較したりすることができます。

Q.環境DNA分析は従来の生物調査と比較して、どのような利点があるのでしょうか。

Q.環境DNA分析は従来の生物調査と比較して、どのような利点があるのでしょうか。

A.環境DNA分析を利用した調査は、従来の捕獲調査などとは異なり、水を汲むだけの非常に簡便な現場作業なので、調査にかかる時間や労力が大幅に削減でき、短期間に広範囲を調査することができるという利点もあります。また、捕獲調査では、希少な生物種なども混獲してしまうことが課題でしたが、環境DNA調査では水を汲むだけなので、生物・生態系にダメージを与えてしまう心配がありません。さらに、深海の生物は捕獲自体が非常に困難ですが、捕獲することなく調査ができる環境DNA分析は、深海生物調査でも非常に効果的です。

A.基本的には、現場では水を採取するだけです。通常は、採水容器に水を汲んで分析施設に発送するだけで、現場での作業は終了します。ただし、沖ノ鳥島での外洋調査は調査船での長期間調査となり、採水した試料をすぐに分析施設に発送することができないため、船上で濾過等の前処理を実施する必要があります。環境DNAは採水後、時間経過に伴い分解されてしまうため、採水した水のまま調査終了まで保管しておけないからです。そのため、沖ノ鳥島の外洋調査では、船内で採水した水を濾過し、フィルターに環境DNAを捕集して冷凍保存することで、DNAの分解を防止しています。これらの作業において最も注意しなければならないことはコンタミネーション(異物混入)です。調査船内での食事由来のDNAなどが混入すると、本当は生息していない生物種(コンタミネーション)が誤って生息していると判定されてしまいます。環境DNA分析では、採水試料中に含まれるごく微量のDNAを高感度で検出するため、コンタミネーションが起きないよう、調査航海中は食事に魚を使用することを制限したり、直接生物に触れる採捕調査を実施する調査員は濾過を実施しないなど、細心の注意を払っています。

Q.現場作業終了後、どのような作業を行っていますか?

Q.現場作業終了後、どのような作業を行っていますか?

A.現場での濾過作業が終了後、DNAを抽出する作業以降を例にお話しします。DNAはフィルターに捕集されているため、キットを用いてそのDNAを抽出します。そのままではDNAが薄すぎて検出できないため、次にDNAの増幅が必要になりますが、これにはPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)という手法が使用されます。PCRはDNAを増幅させる方法ですが、特定のDNAのみを増幅することができるため、コロナウイルス検査などでも使用されています。DNAが増幅されたら、余計なものを取り除きクリーンな状態に整えます。その後、次世代シーケンサーと呼ばれる機械を使用してDNAの配列を読み取ります。これにより、濾紙に様々な種類のDNAが付着していた場合でも、それぞれのDNAについて個別に調べることができます。最終的に、検出されたDNAのリストを作成し、国際的なDNAデータベースと照合することで、試料中にどの生物のDNAが含まれているかを特定します。これらの作業時にも、現場作業と同様にコンタミネーションを防ぐことが重要です。

A.現場作業と同様に、コンタミネーション対策に最も苦労します。コンタミネーションが起きると間違った結果を出してしまうことになるため、当社では細心の注意を払って環境DNA分析を実施しています。分析作業では、現場よりさらに濃縮したDNAを扱うため、個々のDNA試料間のコンタミネーションを防ぐことが非常に重要です。試料の処理工程ごとに部屋を分ける、実験前後で実験机や器具を除染するなど、様々な対策を実施しています。環境DNA分析におけるコンタミネーションは目に見えないため、調査から分析の各プロセスにおいて気を抜くことなく、考え得る対策を行っています。また、環境DNA分析において、高感度の機器やそれらを用いるテクニックが必要となるため、専門知識が必要不可欠です。実験操作やデータ解析において、スキルや経験が求められます。環境DNA分析は比較的新しい技術であり、標準化されたプロトコルやガイドラインがまだ整備されていないことも課題の一つです。常に研究者間での情報共有や分析・解析手法の改善が求められます。

Q.分析を行った結果、生物種が判明しないことはあるのですか。

Q.分析を行った結果、生物種が判明しないことはあるのですか。

A.検出されたDNA配列をデータベースに登録されているDNA配列と比較することで生物種を推定します。しかしデータベースにDNA配列が登録されていない場合は生物種を推定することができません。例えば、淡水魚の大部分が国際DNAデータベースに登録されていますが、沖ノ鳥島調査の対象となる深海魚類については、まだ登録が十分ではありません。また、甲殻類については、さらに登録が少ない状況です。DNAデータベースと一致が難しい場合は、生物の形態を観察し、判断することも必要となります。

A.日本の魚類であれば、希少種以外の淡水魚類はほとんど登録されていますが、どうしても地域特有・固有の DNA があるため、種内の多様性まで含めると網羅はできていません。海水魚類となるとさらに登録数は少なくなり、水生植物であれば約6~7割、深海の生物だとさらに少ないのではないでしょうか。弊社では、DNAデータベースの充実が重要と考え、研究を通してひとつでも多くデータ登録できるよう努めています。DNAデータベースにはアメリカのNCBI(National Center of Biotechnology Information)、日本だとDDBJ(DNA Data Bank of Japan)があります。データ登録するには決まりに則って、データを送ることで登録ができる仕組みになっていますが、誰でも登録ができてしまうため、実は正確でないデータも少なからず掲載されています。誰でも容易に登録できる分、データを正しく見極めていく目が必要になってきています。

A.国際DNAデータベースが充実すれば、大部分の生物種を特定できるようになるはずです。ただ、非常に近縁な生物種同士だと読み取った部分のDNA配列が全く同じ場合があり、区別できないことがあります。例えば、マグロやメバルの仲間では、環境DNA分析でよく用いられる短い配列では多くの種が同じ配列になり、区別することができません。これらの種はデータベースが充実しても生物種を特定することができないため、別のDNA配列領域を読むなどの対応が必要となります。また、同じ種の生物でも地域によってDNA配列が異なる場合があります。DNAデータベースには“1種につき1データでよい”という訳ではありません。各地域の種内の多様性を網羅したデータが必要となるため、DNAデータベースを充実させるのは簡単なことではありませんが、その充実は分析精度を向上させる上で非常に重要となります。

Q.一般の方が協力できることはありますか。

Q.一般の方が協力できることはありますか。

A.研究者でなくても、生き物にとても詳しい方や好きな一般の方も多いです。そういった方々が「こんな生物をみつけたよ!」といった具合でお声掛けをいただき、データベースを増やしていくのも一つの手ではないかと考えています。最近だと、市民科学と言われる分野で大学の先生方と一緒に「環境DNA分析をやってみよう」といった取組があります。例えば、琵琶湖で市民参加型の一斉調査を実施し、それを大学の先生方と一緒に解析していくイベントが行われています。DNA分析の体験もできるようなので、こういったイベントに参加し、興味や知見を持っていただく人が増えていくことも必要かもしれません。

Q.環境創造研究所では、AUVによる生物相調査も行っていますが、詳しく教えてください。

Q.環境創造研究所では、AUVによる生物相調査も行っていますが、詳しく教えてください。

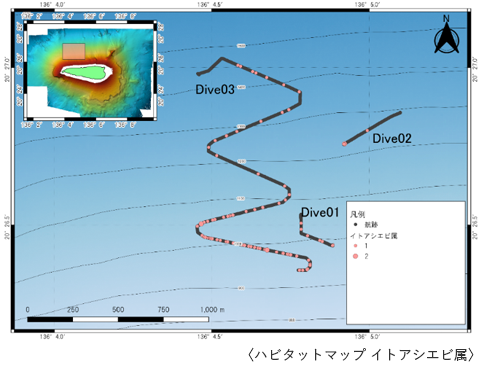

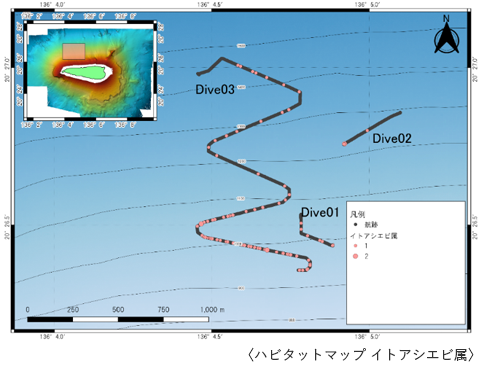

A.AUVによる生物相調査では、事前にAUV(YOUZAN)に潜航ルートをプログラム設定し、海中に投下するだけで決められたルートを自動で潜航し、海底面の真上からの画像を隙間無く連続で撮影することが可能です。2022(令和4)年の調査では1回の潜航で約4000枚の画像を取得しました。私たちはAUV(YOUZAN)で取得した海底画像1枚1枚に記録された深海生物の種類や数を調べています。深海生物に関する情報はまだ知見が少ないため、本調査研究では海洋生物の分類を専門とする有識者にご協力をいただき、生物の種類を調べています。

有識者の意見を反映して、どの画像に何の生物が何個体いるのかをカウントしていきます。AUV(YOUZAN)で得られた画像には緯度経度情報が含まれており、そのデータを地理情報ソフト(GIS)で海底地形図と共に表示することで、各生物の分布状況を把握することが可能となります。これをハビタットマップといいます。今後は、2022年と2023年の調査結果を総合的に整理し、先行研究例のある魚類について比較を行い、沖ノ鳥島周辺の生物相の特徴を明らかにしていく予定です。

A.当社では、継続して沖ノ鳥島海域で、海洋地質、海洋生態系に関する総合的な学術調査航海を実施させていただいています。東京都の行政区域である沖ノ鳥島の成り立ち、表層から深海に至る生物多様性を明らかにすることは、将来的な島の利活用や、保全に役立つと考えています。本研究の成果を通して、行くことが容易ではない沖ノ鳥島・南鳥島について、都民の皆様に興味をもっていただきたいです。本学術調査研究の成果は、東京都主催のシンポジウムなどで都民の皆様にも披露されますので、どうぞご期待下さい。