A.2004(平成16)年に入都し、島しょ農林水産総合センター八丈事業所で6年間、小笠原支庁産業課水産センターで8年間調査研究業務に従事し、再び八丈事業所で4年間、大島事業所で1年間庶務業務を担当しています。

A.東京都島しょ農林水産総合センターは伊豆・小笠原諸島の農林水産業の一体的振興を使命として、奥多摩から日本の最南端の沖ノ鳥島に至る東京の川・海・島で営まれる農林水産業を、試験研究・普及指導の技術力で支援しています。

A.私は、2014(平成26)年度に採用され、最初の4年間を産業労働局島しょ農林水産総合センター大島事業所水産振興担当で勤務しました。次いで、産業労働局農林水産部水産課漁業調整担当に配属され、3年間勤務しました。その後、大島事業所水産振興担当へ再度配属され、2年間勤務したのち、現所属の総務局小笠原支庁産業課小笠原水産センターへと配属されました。

田中:伊豆諸島における重要な産業としての水産業を持続的に発展させ、地域経済の活性化を推進するため、試験研究及び普及指導を行っております。

舟橋:水産職は、東京都の水産振興に係る諸業務を行っています。私は、大島事業所ではキンメダイ等の資源管理に関する研究業務等、水産課では漁業の操業秩序に関する調整業務等を行ってきました。

A.5艘保有しています。我が国の200海里水域は世界で6番目と広大ですが、その38%、171万km2が東京都の調査海域となります。黒潮をはさんで、伊豆諸島北部海域を「やしお」、南部海域を「たくなん」、小笠原海域を「興洋」が担当し、南鳥島・沖ノ鳥島を含む広域海域を「みやこ」が担当しています。「かもめ」は浅海域の潜水調査等を分担しています。

Q.「興洋」と「みやこ」の概要について教えてください。

Q.「興洋」と「みやこ」の概要について教えてください。

A.「興洋」は、2007(平成19)年2月に竣工しました。総トン数は87トン、全長は33.07m、最大速力は14.2ノットです。本船は、波浪に強く、操縦性・安定性に優れた船型とし、船質は鋼、一部耐食アルミニュウム合金としています。主機関は燃費に優れ、かつ低NOX、低CO2の環境対応型を採用。航続距離は2,000海里とし、沖ノ鳥島海域の調査に十分に対応できる性能を有し、回遊魚の探索に優れた全周ソナーや水深1,500mまでの水温、塩分等を測定する観測機器、水深1,000mまでの海底地形を立体的に把握できる海底地形探査装置などを装備し、調査能力に秀でた漁業調査指導船です。

「みやこ」は、2012(平成24)年2月に竣工しました。総トン数は189トン、全長は42.93m、最大速力は14.8ノットです。伊豆諸島、小笠原諸島海域で漁業振興に係わる調査、研究、指導及び漁業取締りに従事する第3種漁船で、各種調査機器を装備し調査機能を充実した船舶です。船型は船首楼および船橋楼付一層甲板型とし、操縦性に優れ、十分な復元性能と耐抗性能を有しています。主機関は低NOx低燃費低CO2の環境に対応した「国際大気汚染防止原動機証書」を取得した製品を配置しています。搭載機器は効率的に作業運航が出来るように集中配置及び集中操作方式を採用し、併せて労働安全性に配慮した軽快な作業性と長期航海でも衛生的な居住設備を有する船舶です。

田中:「興洋」は私が赴任していた当時は、年2回程度沖ノ鳥島調査を実施し、父島二見港を出航し2日で現地海域に到着し、2日程度調査を行い2日かけて帰港していました。

舟橋:島しょ農林水産総合センターの事業計画の中で、「みやこ」は毎年一回の調査が計画されています。大島事業所と沖ノ鳥島との間は、「みやこ」で片道3日弱の航海になります。

Q.沖ノ鳥島ではどのような取組をされているのでしょうか。

Q.沖ノ鳥島ではどのような取組をされているのでしょうか。

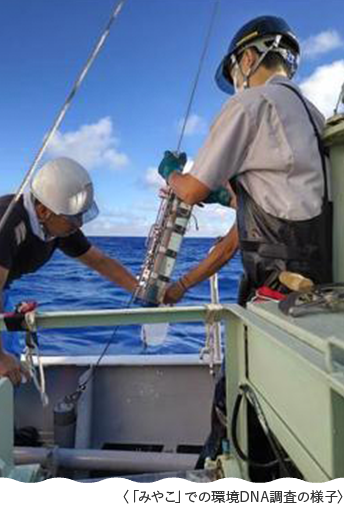

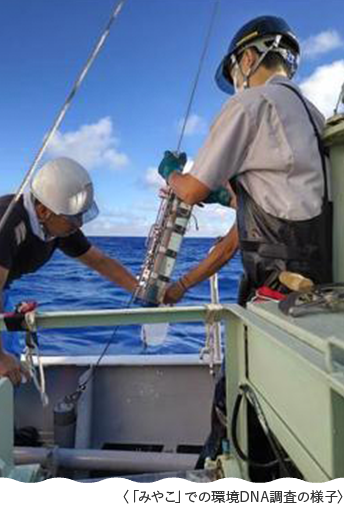

A.沖ノ鳥島周辺海域における水産資源を把握するため、海洋観測、プランクトンネット調査、曳縄調査、環境DNA調査、礁内調査に取り組んでおります。 海洋観測では、CTDという機器を用いて、深度1000mまでの水温、塩分等を観測し現地海域の環境データを取得します。沖ノ鳥島東西南北の4定点において、水温、塩分、クロロフィル蛍光値の鉛直プロファイルを測定するほか、天気、雲量、雲形、波浪、ウネリ、透明度を測定します。これらは、水産業の基礎情報となります。 プランクトンネット調査では、魚類の卵仔稚を採集します。沖ノ鳥島周辺において、キンメダイやカツオなど、東京都における水産重要種の生態的な情報を得るために行います。一度、ニホンウナギの仔魚が採集されたこともありました。 曳縄調査では、東京都の重要水産種である、カツオを主な対象として試験操業を行います。出現状況や単位時間当たりの漁獲量データを取得することで漁業の可能性を調べるほか、標識放流を行う事でカツオの回遊に係る生態調査を実施しています。 環境DNA調査では、海水中に含まれるDNAを分析することで、そこに存在する生物を推定しています。この手法は、1回の採水がごく短時間で済む点で優れています。限られた滞在時間の中で、水産有用種を探索する目的で本調査を実施しています。 礁内調査は、搭載艇でリーフ内に入り潜水によりサンゴの着生状況やシャコガイの生育状況を把握します。

田中:私は「興洋」で、毎年6月から9月の海況の良い時期に調査を実施し、往復航海4日の調査1~2日で5~6日間の航海に乗船していました。 夏の時期は台風が発生しないかぎり概ね天候は良いのですが、時折低圧部が発生することもあり波高が3m程度になることもあります。

舟橋:私は、2016、2017(平成28、29)年及び2021、2022(令和3、4)年の計4回の調査に携わりました。2016、2017(平成28、29)年はそれぞれ6月、5月に調査を実施しました。この時期は、台風等の発生もほぼないため、沖ノ鳥島には3日強滞在し、静穏な海況下で調査を実施しました。一方で2021、2022(令和3、4)年は10月~11月の調査でした。この時期は、大島~沖ノ鳥島間の海況が悪くなる時期で、沖ノ鳥島までの航路で時化にあったりもしました。沖ノ鳥島付近は多少のウネリと風はありつつも、比較的静穏な海況でしたが、道中の天候を考慮して半日程度の滞在でした。

田中:近くに港がないため急な天候の変化や機器の故障が起きた場合に避難が出来ません。また、無線の届かない範囲であるため衛星回線を使用していますが、通信費用が高額であり回線も繋がりにくいため、天候等の情報入手や緊急時の電話連絡が難しい状況にあります。

舟橋:「みやこ」の場合、沖ノ鳥島調査は全行程で少なくとも1週間かかります。「みやこ」は、沿岸漁業者の漁船と比較すれば大型ですが、荒天に堪えるほどの大きさでもありません。このため、まず天候を考慮する必要があります。また、沖ノ鳥島調査以外の調査課題や、「みやこ」乗組員のライフワークバランスも考慮する必要もあります。こうした中で調査計画を立案することが最も工夫が必要な点だと思います。

田中:「興洋」での調査では、入港後事務所にて環境データ、水産生物の漁獲データおよび生育状況データを過去のデータと比較し、年変化、季節変化および生物の成長量を把握しています。

舟橋:プランクトンネット調査による採集物の査定や、環境DNAの分析など、高度な技能及び時間を要する一部の分析については委託により行っています。釣り調査による釣獲物の査定や測定は、事業所へ持ち帰って行うほか、船上でも行ったりします。そのほか、釣獲効率の算出や、海洋観測結果の図示(見える化)なども行いました。

田中:調査員室に一人一台ベッドがあり、夜は調査がなければベッドで寝ます。食事は、船員と一緒に一日三食食堂で食べます。その他の時間は、基本的にはブリッジ(操舵室)におり外国船等の監視を行っております。

舟橋:調査実施時は、調査内容によって昼夜で作業を行ったりします。特に沖ノ鳥島調査では、昼間での調査は強い日差しを受けながらの作業になります。一方で船内は空調も効いており快適に過ごすことができます。休憩中や移動中は、読書を行ったり、ワッチ(航海当直)の乗組員と会話をしたりしながら過ごします。

A.沖ノ鳥島調査時は、往復路の航海も含めて漁場監視を行っています。日本国籍や外国籍の船舶を発見した際にはAIS(自動船舶識別装置)情報の記録を行い、停泊し違反が疑われる場合には第三管区海上保安部に通報します。

田中:小笠原を出航し360度海しか見えない2日間の航海中、沖ノ鳥島に到着すると安心感があり陸地の有難さを感じました。

舟橋:広大なサンゴ礁帯の中に、沖ノ鳥島の2つの小島があります。私は、礁内調査を実施した際にこれらの小島を見ることが出来ました。我が国の最南端であり、また、中々見る機会のない島を実際にこの目で見られたことは、非常に貴重な体験だったと感じています。

田中:島しょセンターにおいて漁業に関する調査に併せて、領海内の秩序を守るためにも様々な取り組みを行っていることを少しでも知って頂ければ幸いです。

舟橋:沖ノ鳥島は、東京都小笠原村に所属しているものの、都心から大きく離れています。このため、沖ノ鳥島調査は、都民の皆さまの生活となかなか繋がりません。しかしながら沖ノ鳥島の存在は、我が国の排他的経済水域を大きく拡充しています。このような地域の水産調査を行う意義は決して小さくないと考えています。私たちの活動に、ご理解をいただければ幸いです。