A.2016(平成28)年に水産庁に工学系職員(水産土木分野)として入庁し、漁港や漁場の整備に関する公共事業の予算確保や事業制度の充実、設計基準の改訂等を担当してきました。

A.2022(令和4)年7月から現職に就き、有性生殖によるサンゴの増殖技術の実証・開発等を担当しています。

A.水産庁漁港漁場整備部は、水産業に関するインフラ整備等を所掌しており、水産業の拠点となる漁港、水産資源を守り増やす漁場、漁業者の生活の場やにぎわいの場としての漁村の整備を推進しています。サンゴ礁は魚の住処になったり、魚に餌を供給する場になったりと沿岸部の重要なフィールドであることから、サンゴを増やすための技術開発を行っています。サンゴ礁以外にも藻場や干潟といった様々な水域環境を保全・回復する取組も行っています。

A.サンゴは、クラゲやイソギンチャクと同じ刺胞動物の仲間です。特に、体内に共生させている褐虫藻の光合成生産物を得て、サンゴ礁の形成に役立つサンゴを造礁サンゴと呼んでいます。サンゴの体内では光合成が行われていますが、植物ではなく動物に分類されます。

A.サンゴ礁とは、主に造礁サンゴなどの石灰質の遺骸が、長い年月をかけて積み重なり作られた「地形」のことです。サンゴ礁は天然の防波堤としての防災機能や種々の水産生物にとっての産卵、幼稚仔魚の育成、飼料の供給等の場所としての機能等を有しており、様々な役割を担っています。しかし、近年頻発する高水温による白化現象(サンゴが褐虫藻を失い、長く続くと死滅して骨格だけが残る現象)等によって分布面積が減少しており、水産生物への影響が懸念されています。

A.沖ノ鳥島では多様なサンゴが生息していますが、周辺海域からのサンゴ幼生の自然加入が難しく、また、台風等による波や流れ、砂礫の移動等の影響を大きく受けることから、サンゴ幼生の着生と成育が厳しい環境となっています。

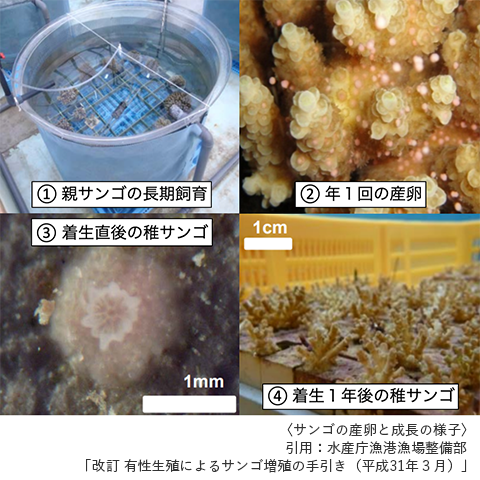

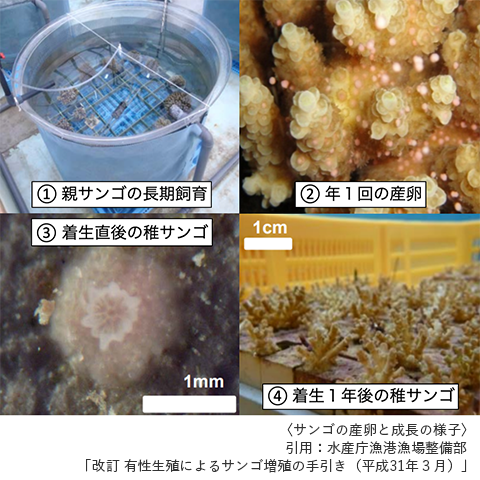

A.水産庁では、種苗生産、中間育成、移植、モニタリング等の一連のサンゴ増殖技術と、移植・成育したサンゴ群集を核として沖ノ鳥島のサンゴ礁を面的に拡大させる技術を開発してきました。サンゴ種苗を生産する手法には、ドナーサンゴから採取した一部断片を利用する無性生殖法と一斉産卵で卵と精子が受精してできた幼生を利用する有性生殖法があり、水産庁では主に有性生殖法の技術開発をしています。また、遺伝的に高温耐性を有するサンゴの種苗生産技術等の開発もしています。既に得られた技術や知見については、「有性生殖によるサンゴ増殖の手引き」として取りまとめて公表しています。

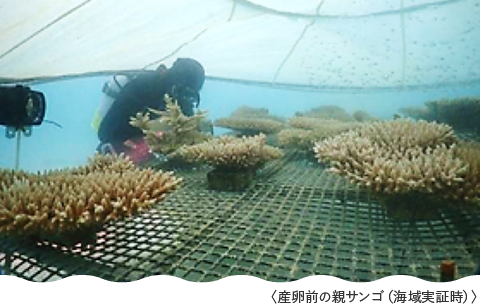

A.技術開発においては、自然が相手ですので、思い通りにならないこともあります。例えば、サンゴ幼生を収集する装置を製作して実証試験をした時、風や波によって装置が破損してしまうことがありましたが、その場合は修復して装置の改良策を検討し補強を施すなど、試行錯誤を繰り返して技術を形にします。また、サンゴの産卵日を正確に予測することが難しく、種苗生産をする際や海域で実証する際の調整に苦労しています。私たちが扱っている沖ノ鳥島のサンゴ種だと大体5月下旬~6月頃に産卵するため、その日に沖ノ鳥島に滞在して作業ができる状態でいなければなりません。さらに、採取したサンゴや種苗生産したサンゴの育成にあたっては、サンゴが病気にかかってしまうこともあるので、常時、飼育管理が必要です。

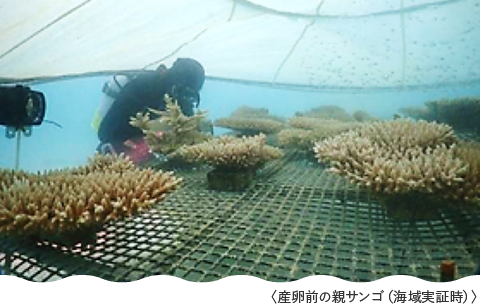

A.有性生殖法は高度な技術が求められる手法ですが、遺伝的多様性を確保できる等の点で優れています。また、同じ海域の同じ種のサンゴは一斉に産卵することはメディアを通して広く知られていると思います。したがって、例えば、サンゴをある程度密集した状態で産卵サイズまで育てることができれば、産卵時の受精率を高め大量のサンゴ幼生を海域に供給することが可能となります。これを可能にする技術の開発に水産庁では取り組んでおり、広範囲のサンゴ礁の修復・再生に有効と考えています。

A.沖ノ鳥島は、貴重な生態系を有し、排他的経済水域の重要な拠点であるとともに、地理的にみて非常に特徴的なフィールドです。そのような場所で水産庁の取組を含め、様々な取組がされていることを皆様に知っていただきたいと思います。