A.所属機関で申し上げると、東大で理学博士の学位取得後に通商産業省工業技術院地質調査所(現:国立研究開発法人産業技術総合研究所)に7年弱、その後、富山大学に4年弱、海洋科学技術センター(2004(平成16)年より国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC))に22年間勤務し、現勤務先である、いであ株式会社に移ってから2年7か月になります。海外経験で言うと、工業技術院時代に米国でテキサスA&M大学教員として2年間、JAMSTEC時代に2年半、首都ワシントンDCの駐在員事務所長を立ち上げから務めました。工業技術院時代には、科学技術庁に出向し、霞が関にて行政官としての経験も積ませていただきました。この間、所属機関は変わっても一貫して取り組んできたのが、海洋(主に外洋)に関することで、調査航海のための乗船日数つまり洋上生活は3年7カ月ほどになります。最近10年以上は、主に海底資源について関わってまいりました。一度の航海で最も長かった洋上生活は、通商産業省時代に行った南極での石油資源調査で、2か月半ほどになります。これまでに北極海以外の海は全て行った経験があります。

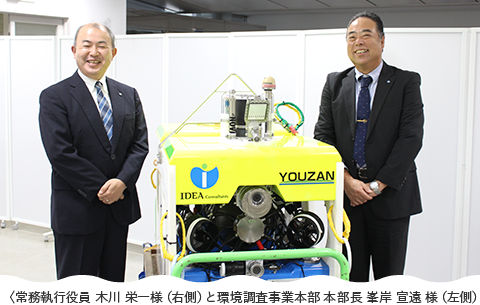

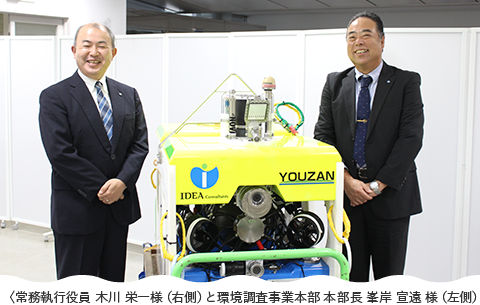

A.常務執行役員として、環境調査事業本部の海洋戦略を担当し、会社の海洋関連業務の拡大につとめるとともに、既存受注業務の円滑かつ着実な遂行及び新規事業展開、外部予算による研究開発プロジェクト採択などを担当しております。海洋は地球の7割以上を占めていますが、未知のことが多いので、それらを解明していくことに夢を持って仕事をやらせていただいています。

A.環境調査、環境化学分析、環境評価計画、自然環境整備保全などの環境コンサルタント事業、河川・海岸及び港湾漁港の整備保全、道路・橋梁及び交通・都市地域計画設計の建設コンサルタント事業と情報システム事業、海外事業といった社会基盤形成と環境保全の総合コンサルタントです。

Q.自律型無人探査機(AUV)について教えてください。

Q.自律型無人探査機(AUV)について教えてください。

A.AUVはAutonomous Underwater Vehicleの略ですが、海底付近で予めプログラミングした航行ルートを自律的に航行し、調査を実施する無人ロボットです。当社で使用しているAUVはホバリング型。水深2,000mまで対応できる上、4Kの映像が撮影できますので、生物の同定も高い精度で行うことができます。また水中を移動している際は、通信システムを通してどの位置にいるかを船上から確認できたり、Wi-Fiなどを使えば、コマンドを飛ばしてデータのやり取りをしたりすることも可能です。

自動回避機能があるため距離を感知して障害物を回避し、潮の流れがあってもスタート地点まで自力で戻ってきます。ただ、バッテリーの関係で稼動できるのは最大8時間までです。そのような制約がありますが、水深2,000mの環境下でも順調であれば4~5時間は確実に探索ができます。本体底部にはスチールカメラがついており、海底の写真を隈なく隙間なく撮影できるため最終的に海底のマッピングも同時に完了できるわけです。

A.2021(令和3)年12月、東京都は東海大学と連携して沖ノ鳥島周辺において現地調査を行いましたが、私自身が通商産業省、JAMSTEC時代から当該海域の海底資源を調査していたこともあり、東海大学から弊社に業務としてAUVによる沖ノ鳥島本島斜面調査を依頼されました。準備万端整えて航海に参加したのですが、海況悪くAUV調査ばかりでなく、深海採水調査なども中止となり、大変残念な思いをしました。都から本公募が出たと知り応募したのは、2021(令和3)年12月のリベンジという思いが強かったのは事実です。

A.航海日数、使用船舶の制約から実施できる調査内容はかなり限られますが、島の利活用・保全を考える上では欠かせない地形調査、生物相把握及び実際に島を形成する海底観察を優先して実施することとしました。

1年目の調査は既に実施し、海況が少し悪いときもあり、海底観察が中止になった日もありましたが、台風に遭遇することもなく、予定した全ての調査ができました。現在、取得データ・試料の解析・分析中ですが、沖ノ鳥島の成り立ち及び周辺海域の生物相に関して、概要を取りまとめているところです。現場海域調査は、3年プロジェクトの1年目と2年目に実施する予定で、2年目の航海計画の詳細は、1年目の結果を考慮して決めることとなりますが、基本的な調査項目は変更せず、プラスアルファで何ができるかを検討することになると思います。3年目は、1年目、2年目の調査航海で取得できた試料・データの解析・分析結果をまとめて沖ノ鳥島及び周辺海域の生物地球科学的な概要を明らかにしたいと考えております。今年は海況にも恵まれ、昨年測定した分も併せて測定することができました。利活用、保全に必要な島の状況と今までのことや今後について、調査をして明らかにしていきたいと考えています。また、来年度は更に広範囲に現況調査を実施していきたいと考えています。他にも海底面の調査、生息している生物など、明らかにしたいことは多々あります。

A.今回の調査でさらなる情報が得られ、今後の検討のための重要な知見が得られることでしょう。また、海底地形データ、生物相把握により、今後の島の利活用及び保全に関する具体的施策立案の上でさらに必須と考えられるより詳細な調査の指針となることでしょう。

A.我が国最東端の南鳥島にも渡島経験がありますが、昨年度の沖ノ鳥島調査のお話を聞いた際も、「まだ行ったことがない」「日本の最南端である」という響きから強く惹かれました。

伊豆七島の様な火山島列が海底に沈んだのが九州パラオ海嶺で、沖ノ鳥島だけが海面に顔を出していることが地球科学的にも非常に不思議で興味を惹かれます。最南端の沖ノ鳥島を実際に見ることができて感無量でした。両島とも、まさに絶海の孤島ですが、東京から約2千キロ離れた彼の地も我が国の領土なのです。

A.調査項目の制約はありますが、今回のような総合的な学術調査は沖ノ鳥島では貴重な機会です。東京都の行政区域である沖ノ鳥島について、その成り立ち、生物多様性について明らかにすることは、将来的な島の利活用、保全に資するものです。成果の中には、高画質の島の周辺海域の画像、映像も含まれますが、都主催のシンポジウムなどで都民の皆様にも披露されますので、どうぞご期待くださればと思います。