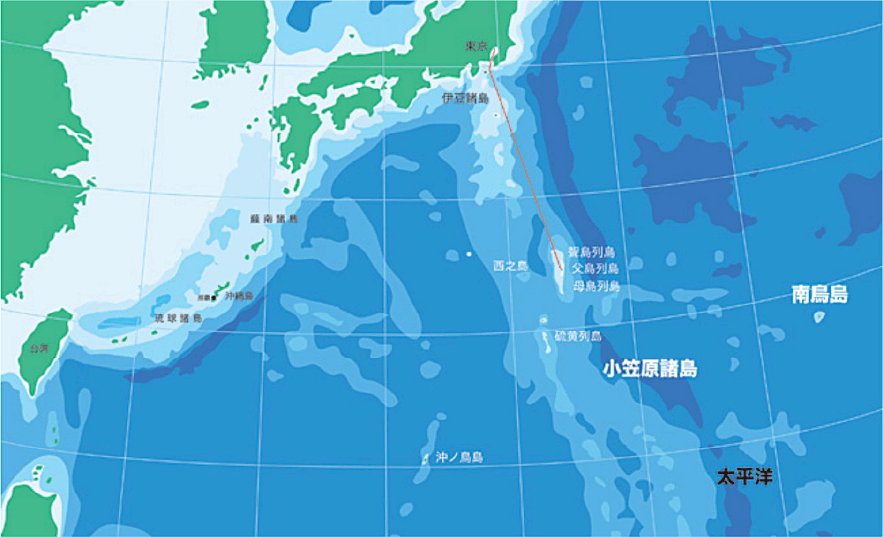

南鳥島は、東京都小笠原村に属する、北緯24度17分、東経153度59分に位置する日本最東端の島です。

東京都心から南東約1,950㎞に位置し、船で片道4~5日、航空機でも片道4時間の距離です。小笠原諸島父島からでも約1,200㎞離れています。

緯度は石垣島や西表島とほぼ同程度、経度はシドニーよりやや東です。

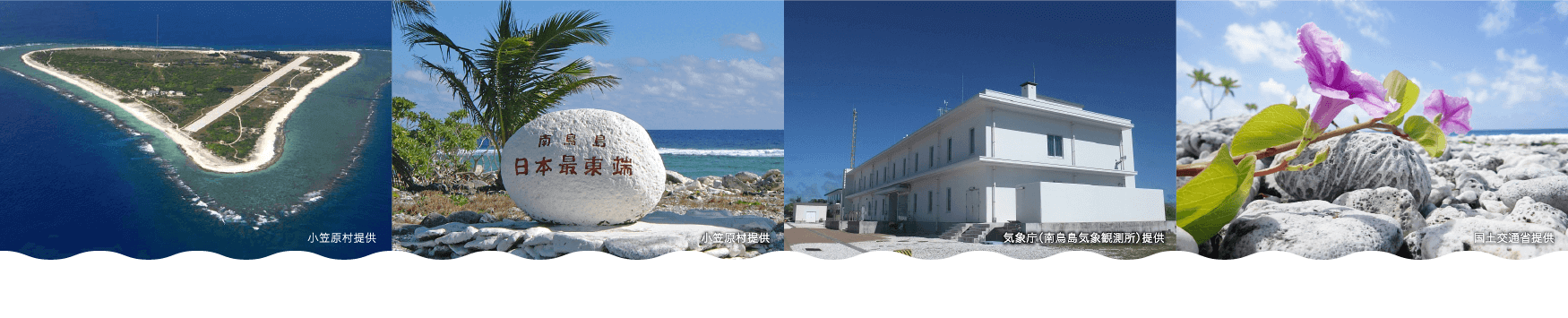

島の形状は正三角形に近く、一辺が約2㎞、周囲6㎞ほどの隆起サンゴ礁によって形成されており、面積は約1.5㎢、皇居とほぼ同じ大きさです。

島内には滑走路や波止場、防衛省や国土交通省の駐在施設があり、港湾の施設の整備や気象観測等が行われています。

南鳥島の基線を根拠とした排他的経済水域は、国土面積より大きい約43万㎢にも及びます。

図表出典:小笠原村ホームページ「南鳥島|現況」

(https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/minamitori_index/)

南鳥島は、海底からそびえ立つ巨大な海山の頂きで、マーカス-ネッカー海嶺上にあり、太平洋プレート上にある日本で唯一の陸地です。

太平洋プレートとともに西へ移動しながら沈降する火山島の上に造られたサンゴ礁で、もとは環礁だったものが、水没して現在の地形になったと考えられています。

最高標高9m程度の平坦な地形ですが、サンゴ礁の外側は深さ約1,000mもの断崖になっており、周辺の海域は水深が約6,000mにも及びます。

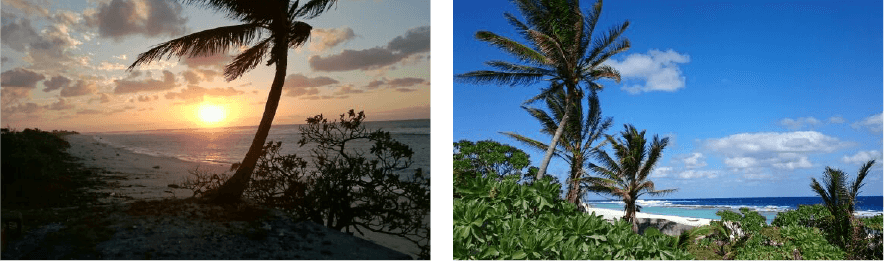

画像出典:国土交通省関東地方整備局特定離島港湾事務所「南鳥島の風景」

(https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/ritou/minamilandscape/map.html)

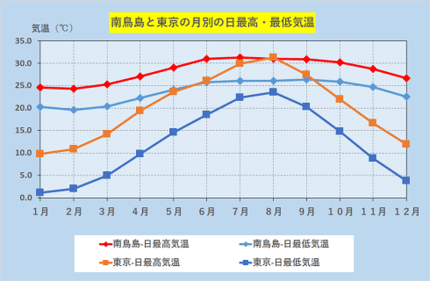

南鳥島は、熱帯気候と亜熱帯気候の推移帯に位置する海洋性気候で、年平均の気温は約25.6℃です。年間の気温変化が小さいのが特徴で、1月の最低気温では、東京と比較すると約19℃高くなっています。

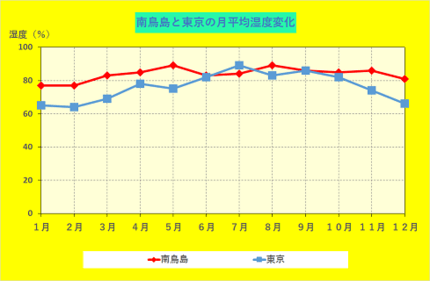

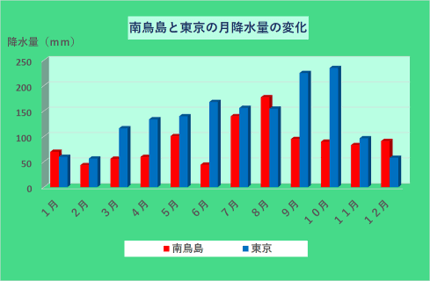

平均湿度は変動の幅が小さく、年間を通して東京より高く推移します。東京と同様に冬季に平均湿度が低くなる傾向がありますが、年間の総降水量は東京と比べて約7割と少なく、また、寒候期に降水量の少ない東京に対して、南鳥島は2~6月が少雨、台風発生数の増える7、8月は多雨となる特徴があります。

日本最東端に位置する南鳥島は、日本で一番早い初日の出を見ることができる場所です。

図表出典:気象庁南鳥島観測所ホームページ「南鳥島の気候」

(http://www.jma-net.go.jp/minamitorishima/kikou.html)

日本で一番早い初日の出

南鳥島周辺海域では、レアアース泥やコバルトリッチクラスト等の貴重な海洋鉱物資源が発見され、資源開発に向けた様々な調査・研究が進められています。

また、南鳥島は、人間活動の影響が極めて小さく、大気環境観測において理想的な場所であることから、日本で唯一、世界気象機関(WMO)における世界31観測点(2022年8月時点)の全球大気監視計画全球観測所に指定されています。

スペイン人、デ・ラ・トーレによって発見(諸説あり)

アメリカ人宣教師によって「マーカス島」と命名

水谷新六が上陸、小笠原から23名が移住

「南鳥島」と命名され、東京都小笠原島庁に編入

海軍気象観測所開設

海軍大演習に合わせて飛行場建設

アメリカの施政権下におかれる

小笠原諸島とともに日本に返還、航空派遣隊発足、気象観測所設置

「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」が施行、

「特定離島」に指定

国による特定離島港湾施設整備の着工