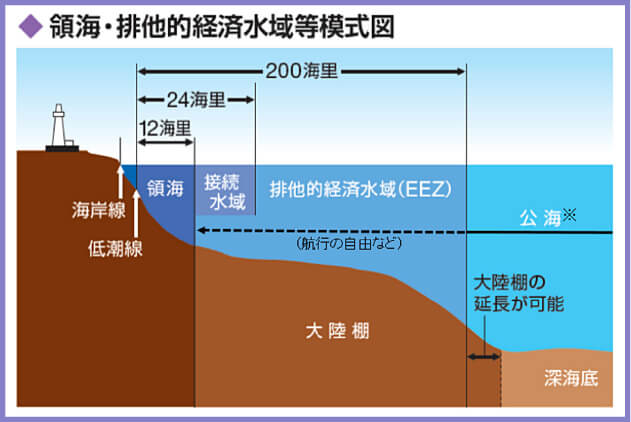

排他的経済水域とは、沿岸国が、その範囲内において、天然資源の探査・開発などを含めた経済的活動についての主権的権利と、海洋の科学的調査、海洋環境の保護・保全等についての管轄権を有する水域で、領海基線(海面が一番低い時に陸地と水面の境界となる線)から200海里(約370㎞)を越えない範囲内で設定することができるものとして国連海洋法条約(「海洋法に関する国際連合条約」)によって規定されています。

排他的経済水域を持つ国は、その海域にある生物や鉱物など様々な資源を調査、開発、保存する権利を持つとともに、これらの資源や環境を適切に管理する義務を担います。

日本の陸地面積は約38万㎢ですが、領海と排他的経済水域を合わせた面積は約447万㎢に及び、これは国土の約12倍、世界で6番目の広さとなります。

海に囲まれ、国土の面積も狭隘な我が国にとって、排他的経済水域等は、貴重な海洋エネルギー・鉱物資源の開発及び水産資源の利用を排他的に行うことが認められている貴重な場です。

東京都には、東京内湾、伊豆諸島、小笠原諸島に至るまで、約170万㎢、日本全体の約4割に当たる広大な排他的経済水域が存在しています。

なお、本概念図は、外国との境界が未画定の海域における地理的中間線を含め便宜上図示したものです。

※延長大陸棚:排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条第2号が規定する海域

| 国土面積 | 約 38万㎢ |

|---|---|

| 領海(含:内水) | 約 43万㎢ |

| 排他的経済水域(含:接続水域) | 約 405万㎢ |

| 領海(含:内水)+ 排他的経済水域(含:接続水域) |

約 447万㎢ |

(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html)

※国連海洋法条約第7部(公海)の規定は全て、実線部分に適用される。

また、航行の自由をはじめとする一定の事項については点線部分にも適用される。

(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)